【連載ばぁばみちこコラム】第五十二回 感覚の発達とママとのコミュニケーション(1)

赤ちゃんの視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚といった五感は胎内にいるうちから、ある程度発達しており、産まれて早い時期からお母さんとコミュニケーションを行うことができます。感覚を通じたお母さんとのコミュニケーションは赤ちゃんの心の成長には欠かせないものです。

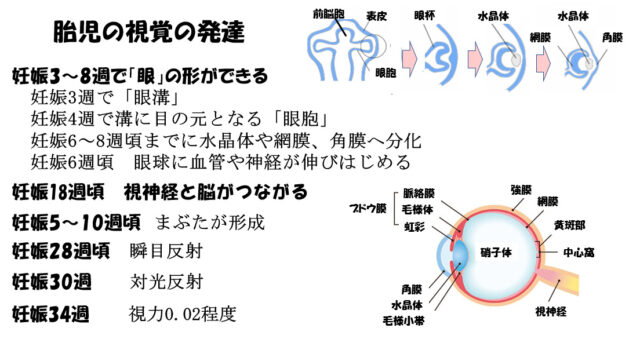

【視覚】胎児の視覚の形成=産まれたときはまだ十分でない

眼は妊娠の非常に早い時期から作られはじめ、受精卵が着床するころには、前脳の部分に「眼溝」と呼ばれるくぼみが現れ、妊娠4週にこの溝に目のもとになる「眼胞」が作られます。妊娠6~8週頃までに水晶体や網膜、角膜の元になる組織へと分かれ、8週頃には「眼」の形ができあがってきます。

妊娠6週頃には眼球に向かって血管や神経が伸びはじめ、妊娠18週ごろに脳と視神経がつながります。

胎児の目は、最初は上と下のまぶたはくっついていて、妊娠26週頃までまぶたは閉じられたままです。28週頃になるとまぶたが開き、光や暗さを敏感に感じるようになり、まぶしいときには目を閉じる「瞬目反射」があらわれます。 妊娠30週になると、明暗を感じる機能がはたらきはじめ、瞳孔に光を当てると収縮する「対光反射」がみられるようになります。

妊娠34週を過ぎると少しずつ目が見えるようになり、視力は大体0.02程度と新生児とほぼ同じ視力となります。

生後の赤ちゃんの視覚の発達

産まれたての赤ちゃんは目から30㎝ぐらいのところにピントが合い、これはちょうどママやパパが抱っこして赤ちゃんの顔を覗き込んだくらいの距離になります。

赤ちゃんは、物をじっと見つめる(注視)ことができ、生後2~3か月ごろには、目の前の物の動きを追う(追視)ことができるようになりますが、最初はゆっくり動くものに限られます。

Farroniという研究者によれば、赤ちゃんが生まれつき「好きな顔」は、目、口、鼻などの位置がバラバラな顔より、普通の配置の顔であるとされています。

この時期には、赤ちゃんははっきりと顔を認識できるわけではありませんが、顔の特徴をみていつもよく見る顔はすぐに覚えていくと言われています。

赤ちゃんの視覚は、産まれた後も発達を続け、視神経は生後10週、見え方に大きく関係する黄斑部は生後半年たった頃に完成するとされており、生後半年頃になると見慣れたママとパパには嬉しそうにほほ笑み、声を出して答えることができるようになります。

赤ちゃんの視覚の発達

赤ちゃんの視力は、選好注視法(PL法;preferential looking method)という方法を用いて測定できます。この方法は1960年頃Fantzらによって開発された方法で、赤ちゃんは興味のあるものを長く見つめるという特性を利用しています。赤ちゃんに2種類の画像を同時に見せ、その後左右の位置をランダムに変え、赤ちゃんが見つめる頻度や時間を測定します。

実際には、赤ちゃんの目の前20〜30cmのところに縞模様を置き、それを見つめる時間を測定し視力を判断します。生後1週間の赤ちゃんの見分けることができる白黒の縞の幅は成人の30倍の太さで、視力は成人のだいたい30分の1くらいの0.02程度であることがわかります。

視覚野の発達

産まれた直後は脳の後頭葉にある視覚野は未発達で、髄鞘化 (神経細胞をつなぐ軸索という線維が髄鞘で包まれることによって情報が脳に伝わるスピードが速くなること)も不十分です。

遠近感

赤ちゃんは毛様体筋の調節によってレンズの形を変え焦点を合わせる機能は未熟で、遠くのものはぼやけてしまう近眼の状態で、また、視野は15度以内と狭い所しか見えません。

立体視

両方の目で見た像が一つになるために必要な機能はまだ発達していません。生後、両目で色々なものを見ることで、視覚野の神経回路が発達し、6〜8カ月で大人に近い視覚機能を獲得します。

色の識別

赤ちゃんが最も早く認識できる色は赤で、約75%の赤ちゃんは赤と白を区別することができます。ダニフ・マウラ氏によれば、赤ちゃんの色彩感覚は産まれた後に、急速に発達し、生後、4カ月で大人に近い色彩感覚を持つとされています。

このように、赤ちゃんの視機能は産まれたときはまだ不十分で、その後、両目で見ることによって遠近感や立体感などの視機能が育っていきます。そのためには、産まれた後に網膜にはっきりした対象物が映ることが不可欠で、それによって視機能が発達していきます。

この視機能は8歳くらいまでしか育たないと言われており、これを「臨界期」と呼んでいます。この時期を過ぎると、いくらはっきりした映像が脳に伝わっても視機能の回復が見込めないことがあります。そのためには3歳~3歳半頃の幼い時に異常を発見して治療を開始、継続することが重要です。

現在では弱視を発見するために3歳時健診で機械を用いた検査が行われていますので、ぜひ3歳児健診を受けてくださいね。

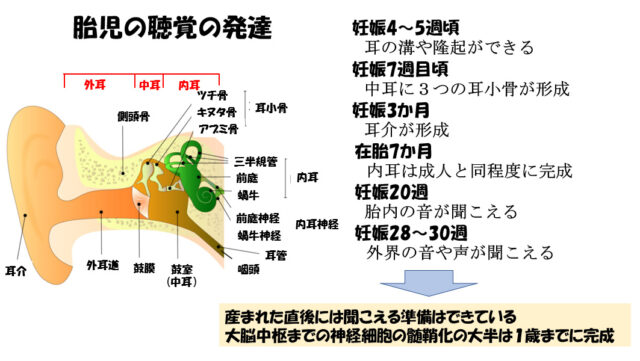

【聴覚】胎児の聴覚の形成=産まれた時には準備が整っている

聴覚器は、末梢部と中枢部の二つに分かれます。

末梢部は、耳介と外耳道からなる外耳と,耳管と鼓膜および耳小骨のある中耳、蝸牛と三半規管及び前庭からなる内耳でできています。

中枢部は内耳神経、蝸牛神経核など聴覚にかかわる神経路からなっています。

胎児は妊娠4~-5週ごろに耳の溝や隆起ができ、内耳、中耳、外耳を作り始めます。耳介は妊娠3か月までに形成され、中耳は妊娠7週目頃にツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨という3つの耳小骨が作られます。内耳の構造は妊娠7か月で成人とほぼ同じ程度に完成します。妊娠20週頃には、お腹の中でママの血液が流れる音や心臓の音が聞こえるようになり、妊娠28~30週を過ぎるとおなかの外の音や人の話し声が聞こえるようになります。特によく聞こえるのは高い音で、ママの声(母親語=マザリーズと言います)によく反応します。

生後の赤ちゃんの聴覚の発達

胎児の脳につながる聴覚神経路の発達はゆっくりで、胎内では妊娠7か月になって脳の溝ができる頃に皮質の聴覚野の部位が定まりますが、聴神経の髄鞘化は未完成です。

産まれた時の赤ちゃんの耳介は成人に比べて大きくはありませんが、音を内耳に伝える鼓膜や耳小骨はすでに成人の大きさに発達しています。耳介は1歳までの間に大きくなり、5〜10歳で成人に近い大きさとなります。

耳から入った音は外耳→中耳→内耳→蝸牛神経(聴神経)→脳幹→一次聴覚野(側頭葉)の経路で最終的に脳へと送られます。聴覚に関係する神経は、生後4ヵ月までは末梢の蝸牛神経のみで髄鞘化がみられています。その後末梢から髄鞘化が進み、1歳ころには大脳の聴皮質までの神経線維の大半が髄鞘化され、速い速度で音が大脳の聴覚野に伝わるようになります。

赤ちゃんは音に対し、全身でビクッとする(モロー反射)、まばたき、眼を大きく見開くなどの反応を示します。これらの原始的な反射は成長に伴ってなくなり、生後2~3か月頃には、ガラガラの音や人の声の方に目を向けたり、視覚と聴覚を関連づけて音の方向がわかるようになります。

赤ちゃんの言葉の獲得には臨界期がある!=聴覚障害の早期発見の重要性

聴覚の障害は程度が重度であれば1歳前後で気づかれますが、中等度の場合には「言葉のおくれ」により、2歳以降に発見され、支援の開始が3歳あるいはそれ以降になってしまいます。

言葉の発達には臨界期があり、発見が遅れて適切な指導が行われない場合には、言葉の発達だけでなく、学習などの様々な面での発達に影響を及ぼします。

大脳の一次聴覚野は聞こえる子どもと同じであるにもかかわらず、内耳からの信号が到達しないと一次聴覚野は退化してしまいます。この臨界期はおそらく生後6カ月前後であると言われており、脳の可塑性がある間にコミュニケーションや言葉の発達の指導を行うことが重要です。新生児の永続的な両側の聴覚障害の頻度は出生1,000人中1~2人と言われています。

このため1990年代後半から新生児の聴覚のスクリーニングを目的とした自動聴性脳幹反応(Automated Auditory Brainstem Response, 自動ABR)の機器が欧米で開発され、産まれた赤ちゃん全員を対象にした新生児聴覚スクリーニングに使用されるようになりました。

1998年に米国から報告された新生児聴覚スクリーニングの結果によれば、早期発見によって早期支援を受けた聴覚障害児の言葉の発達は3歳では健常児に近いことが示されています。

本邦では1998年度から3年間厚生科学研究でAABRによる新生児聴覚スクリーニングが開始され、現在では多くの産院で入院中に聴覚スクリーニングが行われています。

産まれてすぐ行う新生児聴覚スクリーニング検査とは?

スクリーニングの方法には2つの方法があります。

お乳を飲んだ後の良く眠った状態で行ないます。中耳、内耳から脳幹までの聴覚経路全般を他覚的に評価するのがAABRで、内耳機能を評価するのがOAEという方法という方法です。

1.自動聴性脳幹反応(Automated auditory Brainstem Response:AABR)

35dB(ささやき声程度の音の強さ)のクリック音を赤ちゃんに聞かせ、得られた波形があらかじめ入力されている正常児の波形のパターンと合うかを比較し、一致すると「パスpass 」、一致しないと「要再検refer」と判定されます。赤ちゃんが眠っておれば10分以内で終了します。

2.耳音響放射法( OtoacousticEmissions:OAE)

音が中耳を経て内耳に達すると振動が増強され、音として外耳道に放射されたものがOAEです。外耳道にプローベを挿入するだけで数十秒~数分間で判定が可能ですが。外耳道の耳垢や羊水の貯留などにより偽陽性率が高くなるので「要再検」の場合、AABRでの再検査がすすめられています。

これらの検査の注意点として、「用再検」は「聞こえについて詳しく検査する必要がある」ことを意味し、直ちに聴覚に障害があることを意味するものではありません。乳児期の聴性脳幹反応(ABR)や聴性行動(音のする方に振り向くなど)と合わせて信頼のある診断をすることが必要であるため、遅くとも、生後3カ月までには耳鼻科で精密検査が行われます。また、産まれた後のおたふくかぜや中耳炎による聴覚障害や進行性難聴は新生児聴覚スクリーニング検査では発見できないため、聴覚・言語発達リストなどを用いて聴覚の発達に注意することが望まれます。

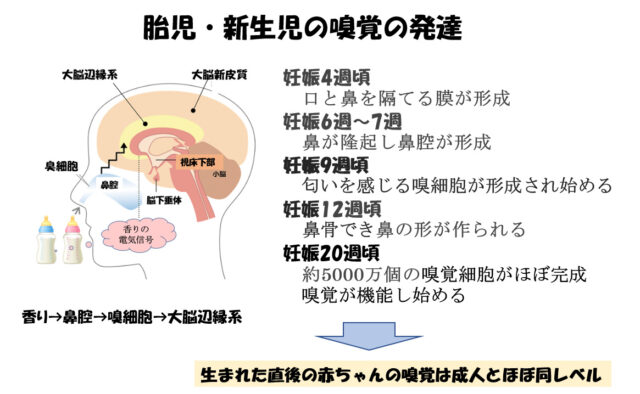

【嗅覚】嗅覚は最も本能的な感覚 !!=直接大脳辺縁系に伝わる

香りを感じる「嗅覚」は五感のうちでも最も原始的、本能的な感覚でありです。空気中を漂う香りの物質は鼻の奥の嗅覚細胞にくっつくと電気的な信号に変換され、わずか0.2秒で嗅神経を経て脳の大脳辺縁系に達します。本能や喜怒哀楽の情動、記憶を支配している大脳辺縁系は、「古い脳」といわれ、五感のうち嗅覚のみが大脳皮質でなく直接大脳辺縁系に伝わります。

胎児・新生児の嗅覚の発達=生まれた時の赤ちゃんの嗅覚は成人とほぼ同じレベル

胎内では妊娠6週~7週に鼻が隆起し鼻腔が形作られ、妊娠12週頃には鼻の形が作られます。匂いを感じる嗅細胞は、妊娠9週頃に嗅上皮が形成され始め、妊娠20週頃 およそ5000万個の嗅覚細胞がほぼできあがり、嗅覚が機能し始め、生まれてくる時にはすでに嗅覚が成熟しています。

産まれたての赤ちゃんは視力が十分でないにも関わらず、産まれてすぐにおっぱいを探せるのは嗅覚が発達しているためだと考えられています。Russelらの研究によれば、生後数日授乳すると赤ちゃんは母乳のにおいを嗅ぎ分けられるようになり、ママの母乳をしみこませたガーゼと他人の母乳をしみこませたガーゼを近づけると、ママの母乳がついたガーゼの方に反応するとされています。

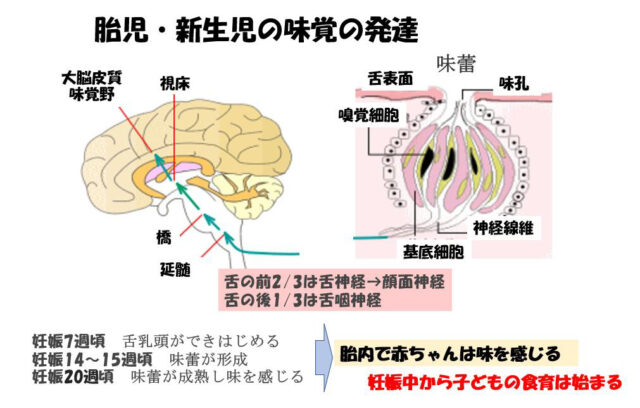

【味覚】どのように味を感じるのか?

味覚には旨味、甘味、塩味、酸味、苦味の5種類があります。これら味覚をつかさどるのは舌や咽頭などにある「味蕾(みらい)」と呼ばれる組織で、味蕾は舌の表面に約6,000個、咽頭などに約2,000個存在していると言われています。この味蕾の数は、生まれてから乳幼児くらいまでが最も多く、大人になると半減してしまいます。

舌の表面のザラザラとした舌乳頭と言う突起の中に味蕾はあります。舌の表面にあいている味孔という穴に味の化学分子が入り込み、味蕾の中の味覚細胞で味を感じ、脳に情報が伝わります。舌の前2/3は舌神経から顔面神経、舌の後1/3は舌咽神経という感覚神経線維を通って、脳幹⇒視床⇒大脳皮質の味覚野に味の情報が送られます。

味覚細胞の寿命は10日間と短く、常に新しい細胞が作られています。

胎児・新生児の味覚の発達=胎児は母親の胎内で「味」を感じている!

胎児は、妊娠7週頃から舌乳頭ができはじめ、妊娠14~15週頃には味蕾が形成され、妊娠20週頃には味蕾が成熟し味を感じることができるようになります。この頃には赤ちゃんは羊水を飲み込むことができるようになり、お母さんが食べたものの影響を受けた味の羊水を飲みながら、胎児のうちから胎内で「味覚」をはぐくんでいます。

胎児のころから、いろいろな食べ物に触れた子どもほど、新しい味へ慣れるのが速いと言われており、胎児期の味の体験としての「羊水の味」は、その後の離乳食を順調に進めるためにも大切で、食育は胎内から始まっているとも言えます。妊娠中はバランスの良い色々な味の食事を食べることが、赤ちゃんの味覚の発達に重要です。

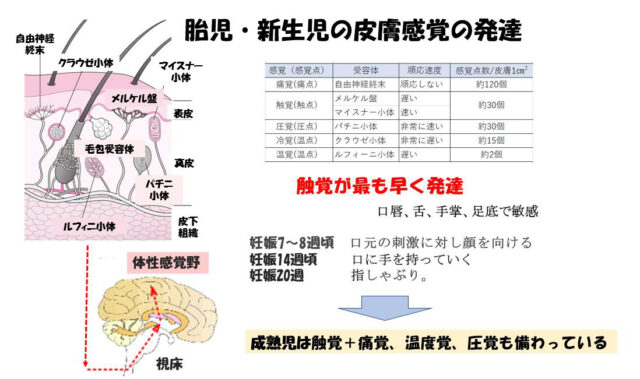

【触覚】皮膚感覚とは?

皮膚で感じる感覚には、触覚、圧覚、痛覚、冷覚、温覚があります。

これらの感覚を感じるのが皮膚にある受容体で、触点、圧点、痛点、冷点、温点と言われます。最も数受容体が多いのが体の危険に深く係わっている痛点で、触点、圧点、冷点、温点の順で少なくなります。

触覚は皮膚に触れた時に生じる感覚で、口唇に最も多く分布しています。痛覚は鋭いものが刺さった時に痛いと感じる感覚で、圧覚は圧力の変化を感じ取るための感覚です。

冷覚は冷たい物に触れた時に冷たいと感じる感覚、温覚は熱い物に触れた時に熱いと感じる感覚です。

胎児から新生児期の皮膚感覚の発達=最も早く発達する感覚は触覚

子宮の生活で最初に現れる感覚は触覚だと考えられており、触覚は、外界とのコミュニケーションに大切です。

皮膚にはそれぞれの感覚を受け止める感覚点があり、その下に受容体が存在しています。これら受容体で受け取った情報は、脊髄、視床を経て大脳皮質の感覚野に伝達されます。自由神経終末は侵害受容器ともよばれ皮下に最も多く分布し痛覚を感じます。

刺激に慣れることを順応と言いますが、危険な刺激に対する感覚ほど順応は遅く、痛覚は順応しない感覚と言えます。皮膚感覚のうち、触覚は最も早く発達し、胎内では、妊娠7~8週頃には口元の刺激に対して顔を向け、妊娠14週ごろには口に手を持っていき、妊娠20週を過ぎると指しゃぶりがみられるようになります。

満期になると触覚だけでなく痛覚、温度覚、圧覚も備わっています。

新生児期の原始反射

原始反射は新生児期にみられ,中枢神経系が発達し、高次の脳(大脳)が反射を統合すると次第に消失して見られなくなる反射のことを言います.代表的なものに,脊髄レベルで起こる把握反射や,脳幹レベルの反射である四方反射と口唇反射などがあります。

これらの原始反射には触覚が深くかかわっています。特に口唇、鼻粘膜、舌、手掌、足底で敏感で、様々な反射がみられます。

四方反射と口唇反射(口の周りや口唇を指で触ると、その方向に顔を向け、指を吸おうとする)、足底把握反射と手掌把握反射(赤ちゃんの足の裏や、手のひらを指で押さえると指を握りしめようとする)、起立反射と自動歩行(赤ちゃんの腋の下を持って立たせると、足を床につけて起立し、前に傾けると数歩,歩行する)などの反射があります。これらの反射は3〜5カ月頃に次第に見られなくなります。

さいごに

産まれたばかりの赤ちゃんはまだ十分にお母さんの顔を見る(視覚)ことはできませんが、お母さんの声が聞こえます(聴覚)。赤ちゃんはお母さんに触られること(触覚)、お母さんの匂い(嗅覚)、お母さんのおっぱいの味(味覚)などで、お母さんとコミュニケーションをとることができます。

産まれたばかりの赤ちゃんはまだ十分にお母さんの顔を見る(視覚)ことはできませんが、お母さんの声が聞こえます(聴覚)。赤ちゃんはお母さんに触られること(触覚)、お母さんの匂い(嗅覚)、お母さんのおっぱいの味(味覚)などで、お母さんとコミュニケーションをとることができます。

次回のコラムではお母さんと赤ちゃんのコミュニケーションが最も大切な乳児期とお母さんとの関わりについてお話させてくださいね。

ではまた。Byばぁばみちこ